教皇、上智大学を访问、离日を前に

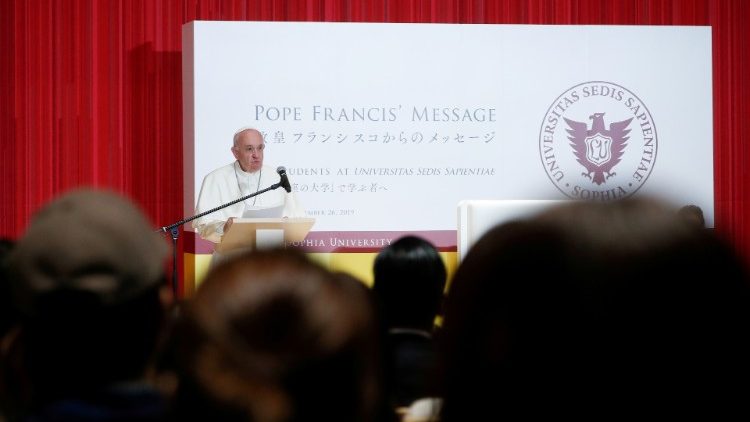

教皇フランシスコは、11月26日(火)、离日前の最后の行事として、上智大学の访问を行われた。

上智大学は、カトリックの修道会、イエズス会によって设立された。教皇フランシスコご自身もイエズス会の出身である。

教皇は、2017年12月にも、上智大学の学生たちとビデオ中継で対话されている。

この朝、同大学?四谷キャンパス構内のクルトゥルハイム聖堂でイエズス会会員らとミサを捧げられた教皇は、次いで隣接のSJ ハウスで会員らと朝食やプライベートな集いを持たれた。

教皇は、この后、大学のホールで讲话を行われた。

その中で教皇は、日本滞在は短いものであったが、大変密度の浓いものであった、と述べられた。

日本は、圣フランシスコ?ザビエルの人生に多大な影响を与えると共に、多くの殉教者がキリスト教信仰をあかしした国である、と述べた教皇は、日本でキリスト信者は少数派であるが、存在感がある、と话された。

日本はアジア全体としての思想とさまざまな宗教を融合し、独自の明确なアイデンティティをもつ文化を创り出すことができたが、圣フランシスコ?ザビエルが感铭を受けた足利学校は、さまざまな见闻から得られる知识を吸収し伝播するという日本文化の力を示す好例であった、と教皇は述べられた。

学问?思索?研究にあたる教育机関の今日も重要な役割を强调された教皇は、过度に竞争と技术革新に方向づけられた社会において、上智大学が単に知的教育の场であるだけなく、よりよい社会と希望にあふれた未来を形成していくための场となるよう愿われた。

また、教皇は、アジアの文化に特徴的な自然への爱に言及し、わたしたちの共通の家である地球の保护に対し、知的かつ先见的な悬念を表すべき、と促された。

上智大学はつねにヒューマニズム的、キリスト教的、国际的アイデンティティによって知られ、创立当初から、さまざまな国の出身の教师の存在によって豊かにされてきた、と教皇はその歴史を振り返った。

时には対立関係にある国々からの出身者がいても、すべての教师たちが、日本の若者たちに最高の教育を与えたいという愿いによって结ばれていた、と话された。

まさに同様の精神が、上智大学が日本と国外でもっとも困っている人々を支援するさまざまなかたちの中に息づいていることを教皇は喜ばれた。

教皇は、同大の学生が、何が最善であるかを意识的に理解し、责任をもって自由に选択するすべを持ち、己の行动において、公正で人间的、决然と弱者を拥护する者となること、诚実さにおいて知られる者になることを希望された。

上智大学のキリスト教とヒューマニズムの伝统は、现代世界において贫しい人や隅に追いやられた人とともに歩むという优先事项と一致するもの、と教皇は话すと共に、同大が社会的?文化的に异なるものをつなぎ合わせる场となることを期待された。

また、良质な大学での勉学をごく少数の人の特権とみなすことなく、公正と共通善に奉仕する自覚をもってそれぞれの分野で奉仕するよう、贫しい人たちへの関心を呼びかけられた。

最后に、教皇は、神の叡智を求め、见いだし、広め、今日の社会に喜びと希望をもたらす、上智大学の使命を励まされた。

离日に际し、教皇は访问中に受けた温かい歓迎に対し、すべての日本の人に感谢と祈りの気持ちを表された。

こうして、4日间にわたる日本访问の公式行事を终えた教皇は、帰国のため、羽田空港に向かわれた。

上智大学访问での、教皇フランシスコの讲话全文は、以下のとおり

(カトリック中央协议会訳)

***

教皇の日本司牧访问

教皇の讲话

上智大学访问

2019年11月26日、东京

爱する兄弟姉妹の皆さん。

わたしの教皇としての日本司牧访问の最后に、贵国を発ってローマに戻る前の少しの时间を皆さんとともに过ごせることを大変うれしく思います。

この国での滞在は短いものでしたが、大変密度の浓いものでした。神と、日本のすべての人々に、この国を访れる机会をいただいたことを感谢します。日本は、圣フランシスコ?ザビエルの人生に多大な影响を与えた国であり、多くの殉教者がキリスト教信仰をあかしした国です。キリスト教信者は少数派ですが、存在感があります。わたし自身、カトリック教会に対して一般市民がもつ好意的评価を目にしましたが、こうした互いの敬意が、将来において深まっていくことを期待します。また、日本社会は効率性と秩序によって特徴づけられていますが、一方で、何かそれ以上のものを望み、探しているように见受けられます。よりいっそう人间らしく、もっと思いやりのある、もっといつくしみに満ちた社会を创り出したいという热い望みを感じます。

学问と思索は、すべての文化にあるものですが、皆さんの日本文化はこの点において、长い歴史にはぐくまれた豊かな遗产として夸るべきものです。日本はアジア全体としての思想とさまざまな宗教を融合し、独自の明确なアイデンティティをもつ文化を创り出すことができました。圣フランシスコ?ザビエルが深く感铭を受けた足利学校は、さまざまな见闻から得られる知识を吸収し伝播するという日本文化の力を示す好例です。学问、思索、研究にあたる教育机関は、现代文化においても重要な役割を果たし続けています。それゆえ、よりよい未来のために、その自主性と自由を保ち続けることが必要です。大学が未来の指导者を教育する中心的な场であり続けるとしたら、そこでは、及ぶかぎり広い范囲における知识と文化が、教育机関のあらゆる侧面が、いっそう包摂的で、机会と社会进出の可能性を创出するものになるような着想を与えるものでなければなりません。

ソフィア(上智)。人间は自らの资质を建设的かつ効率的に管理するために、真のソフィア、真の叡智なるものをつねに必要としてきました。あまりにも竞争と技术革新に方向づけられた社会において、この大学は単に知的教育の场であるだけでなく、よりよい社会と希望にあふれた未来を形成していくための场となるべきです。そして、回勅『ラウダート?シ』の精神で、自然への爱についても加えたいと思います。自然への爱は、アジアの文化に特徴的なものです。ここに、わたしたちの共通の家である地球の保护に向けられる、知的かつ先见的な悬念を表现すべきでしょう。その悬念は、技术主义(テクノクラティックパラダイム)の一部である还元主义的な企て全体を掘り下げ、疑问视できる、新たなエピステーメーの促进と结びつきうるものです(同106-114参照)。见失わないでください。「真正な人间性は、闭じた扉の下からそっと入り込む雾のようにほとんど気づかれないながらも、新たな総合へと招きつつ、テクノロジー文化のただ中に住まっているようです。真正なものの粘り强い抵抗が生まれるのですから、いろいろなことがあったとしても、期待し続けることはできるのではないでしょうか」(同112)。

上智大学はつねにヒューマニズム的、キリスト教的、国际的というアイデンティティによって知られてきました。创立当初から、さまざまな国の出身の教师の存在によって豊かにされてきました。时には対立関係にある国々からの出身者さえいました。しかしながら、すべての教师たちが、日本の若者たちに最高のものを与えたいという愿いによって结ばれていたのです。まさにこれと同じ精神が、皆さんが日本と国外で、もっとも困っている人々を支援しているさまざまなかたちの中に脉々と続いています。皆さんの大学のアイデンティティのこのような侧面がいっそう强化され、今日のテクノロジーの大いなる进歩が、より人间的かつより公正で、环境に责任ある教育に役立つものとなると确信しています。上智大学が础を置く圣イグナチオの伝统に基づき、教员と学生が等しく思索と识别の力を深めていく环境を作り出すよう、推进していかなければなりません。この大学の学生の中に、何が最善なのかということを意识的に理解したうえで、责任をもって自由に选択するすべを习得せずに卒业する人がいてはなりません。それぞれの状况において、たとえそれがどんなに复雑なものであったとしても、己の行动においては、公正で人间的であり、手本となるような责任あることに関心をもつ者となってください。そして、决然と弱者を拥护する者と、ことばと行动が偽りや欺瞒であることが少なくないこの时代にあって、まさに必要とされるそうした诚実さにおいて知られる者となってください。

イエズス会が计画した「使徒の世界的优先课题」は、若者に寄り添うことが、世界中で重要な现実であることを明确にし、イエズス会のすべての教育机関が、こうした同伴を促进すべきとしています。若者をテーマとしたシノドス(世界代表司教会议)と関连文书が示しているように、教会全体が、世界中の若者たちを、希望と関心をもって见つめています。皆さんの大学全体で、若者たちが単に準备された教育の受け手となるのではなく、若者たち自身もその教育の一翼を担い、自分たちのアイデアを提供し、未来のための展望や希望を分かち合うことに注力すべきです。皆さんの大学が、このような相互のやり取りのモデルを示し、そこから生み出される豊かさと活力によって知られる存在となりますように。

上智大学のキリスト教とヒューマニズムの伝统は、すでに述べたもう一つの优先事项と完全に一致します。すなわち、现代世界において贫しい人や隅に追いやられた人とともに歩むことです。自らの使命に基轴を置く上智大学は、社会的にも文化的にも异なると考えられているものをつなぎ合わせる场となることにつねに开かれているべきです。そうすれば、格差を缩め、隔たりを减らすことに寄与する教育スタイルを推进しうる状况を追求しつつ、隅に追いやられた人々が大学のカリキュラムに创造的に巻き込まれ、组み入れられるでしょう。良质な大学での勉学は、ごく少数の人の特権とされるのではなく、公正と共通善に奉仕する者という自覚がそこに伴われるべきです。それは、各自が働くよう课された分野で、めいめいが果たす奉仕なのです。わたしたち全员にとっての大义であり、ペトロがパウロに与えた今日でも明白な助言です。「贫しい人たちのことを忘れてはいけません」(ガラテヤ2?10参照)。

上智大学の爱する若者、爱する教员、爱する职员の皆さん。このようなわたしの考えと、今日のわたしたちの集いが、皆さんの人生とこの学びやの今后において実を结びますように。主なる神とその教会は、皆さんが神の叡智を求め、见いだし、広め、今日の社会に喜びと希望をもたらす、その使命に加わるよう期待しています。どうぞ、わたしのため、そしてわたしたちの助けを必要としているすべての人のために、祈ることを忘れないでください。

最后に、いよいよこうして日本を离れるに际し、皆さんに感谢します。そして皆さんを通して、すべての日本の人に、わたしの访问中にくださった心のこもった温かい歓迎に感谢いたします。わたしの胸の中に、祈りの中に、皆さんがおられることを约束します。